1998年邮电分家后,邮政第一年就亏了179亿,成了全国最穷的行业。为了活下去,邮政只好租房子租楼,日子过得很艰难。

1998年,是中国邮政永远不会忘记的一年。那一年,国家正式实施“邮电分家”,原本在一起吃“混合饭”的邮电系统被一刀两断——邮政归邮政,电信归电信。

电信那头掌握了当时最赚钱的通讯业务,而邮政这边,留下的却是人多、网点多、业务老旧、设备落后的“穷摊子”。

消息传来,全国邮政系统一片哗然。

“完了,邮政要垮了!”

这是很多老邮政员工当时心里的真实想法。

分家后的第一年,中国邮政的账本让所有人都倒吸一口凉气——亏损179亿元!这是一个让整个系统都震惊的数字。

那时邮政的主业是信件、包裹和储蓄业务,可偏偏信件量急速下滑,包裹运输被民营快递蚕食,储蓄业务又被划归银行监管。

一夜之间,邮政成了“没人疼”的孩子。

在很多地方,邮政局的办公楼年久失修,屋顶漏雨,冬天取暖都困难。为了节省开支,很多支局干脆把办公楼的二层租出去,有的甚至把邮政大厅的一角分隔出来做小商铺出租。

在山西某县城邮政分局,局长赵明国回忆:“那几年真是苦。油钱不够,加班不报销,很多员工拿着几百块的工资,还要自己掏钱修自行车送信。”

在贵州山区,一个邮递员每天要步行30多公里的山路,把信送到村民手里。有人劝他辞职去外面打工,他笑着说:“咱这是国家的邮政,不能断。”

一句“不能断”,道出了那个年代邮政人的倔强与担当。

为了活命,中国邮政开始“变着法子”挣钱。

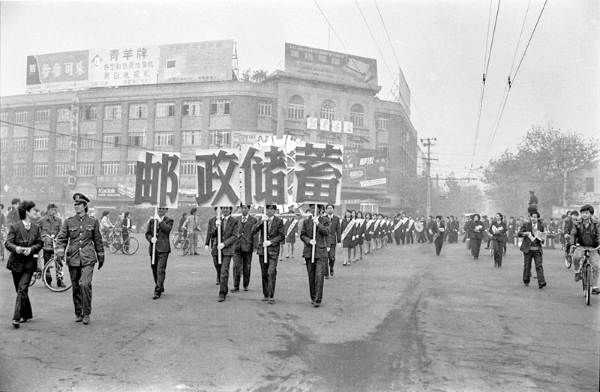

(1988年12月4日,四川省邮电管理局举行邮政储蓄宣传活动)

办公楼出租成了普遍现象,不少邮政网点成了小旅馆、小超市、小网吧的东家。北京、上海等地的邮政大楼,被拆分出租后,才勉强撑住了工资开支。

更有人笑称:“中国邮政那几年不是靠寄信活的,是靠收房租活的。”

除此之外,邮政还开展了各式各样的“副业”:卖邮票、卖纪念币、卖农产品、卖报纸、代收水电费……

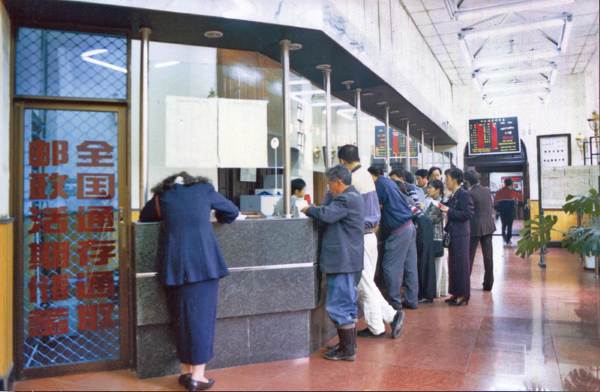

邮政储蓄也开始尝试复活。起初只是帮银行代办存款业务,后来才慢慢发展成了“邮政储蓄银行”。

虽然当时的邮政看起来“什么都干”,但那正是它活下去的唯一方式。

进入21世纪,电子邮件、手机短信、微信的出现,让“写信”成为了过去式。邮政传统业务进一步下滑,亏损依旧严重。

但危机中,也孕育着机会。

2000年以后,随着中国电商的兴起,物流需求猛增。中国邮政发现了一个新的可能——快递。

然而,当时的快递市场早已被顺丰、申通、中通等民营企业占据。邮政内部也有人反对:“我们是国家企业,哪能去跟民营抢快递?”

但更有人拍板:“再不改,就死定了!”

于是,2003年,中国邮政成立了“EMS特快专递”,专门负责快递业务。

起初,EMS的服务并不被看好——价格贵、速度慢、管理僵化。可邮政有一个别人没有的底牌——覆盖全国最广的网络体系。

哪怕是西藏阿里、内蒙古草原、海南小岛,邮政都能送到。

一句话:只要有中国人生活的地方,就有邮政。

2010年后,随着“邮政储蓄银行”正式独立运营,中国邮政迎来了翻身的关键。

邮储银行凭借遍布全国的网点、扎根农村的优势,很快成为“普惠金融”的重要力量,为无数农民和小微企业提供了贷款服务。

与此同时,邮政快递全面数字化改革。

他们引入了自动分拣系统、冷链运输、智能柜台,甚至在偏远地区开通了“邮政无人机投递”。

而真正让全国人民重新认识邮政的,是那句广告语:“中国邮政,国家的邮政。”

它不仅是个快递公司,更是一种稳定的信任。

在抗击疫情、支援救灾、保障物资运输中,邮政的绿色车辆穿梭在高速路上,不论白天黑夜。

2020年武汉封城时,邮政车是第一批进入的车辆之一——他们送的不只是快件,更是药品、防护服、口罩和希望。

到2023年,中国邮政集团的营业收入已突破7000亿元,利润总额超过千亿,成为全球规模最大的邮政企业之一。

曾经被认为“最穷”的行业,如今变成了“最稳”的央企。

那些当年靠出租房子度日的邮局,如今变成了集金融、物流、电商、政务服务为一体的“综合服务中心”。

那些曾背着邮包上山的邮递员,如今用上了电动车、无人机、智能终端。

一个老邮政人感慨地说:“那时候我们真穷,可现在回头看,正是那段日子让我们懂得,国家的企业,不能倒。”

来源头条